春と秋、年に2回訪れる「お彼岸」。仏教に由来する日本独自の風習として、私たちの暮らしに根付いています。特に家族や親族が集まり、仏壇やお墓を整え、ご先祖様への感謝の気持ちを捧げる大切な行事です。しかし、「お彼岸って具体的に何をすればいいの?」「仏壇やお墓参りの作法に決まりはあるの?」と、いざ供養をしようとしても、具体的なやり方が分からず悩んでしまう方も少なくありません。

今回は、お彼岸の基本的な意味から、仏壇での供養方法、お墓参りの正しい作法、さらには現代のライフスタイルに合わせた供養のあり方まで、丁寧に解説していきます。

お彼岸とは?

お彼岸は、春分の日(3月20日頃)と秋分の日(9月23日頃)を中日(ちゅうにち)とした前後3日ずつを加えた計7日間に行われます。

「彼岸」は仏教用語で、「煩悩のない悟りの世界」を意味し、私たちの住む現世は「此岸(しがん)」と呼ばれます。太陽が真東から昇って真西に沈む春分・秋分の日は、彼岸と此岸がもっとも近づくとされ、ご先祖様に思いを届けるのに最適な時期と考えられてきました。

お彼岸の供養の基本

お彼岸の供養で大切なのは、「感謝の気持ちを込めて手を合わせる」ことです。仏壇の前でのお参りや、お墓参りが主な供養の形となります。以下では、それぞれの方法について詳しく解説します。

仏壇での供養方法

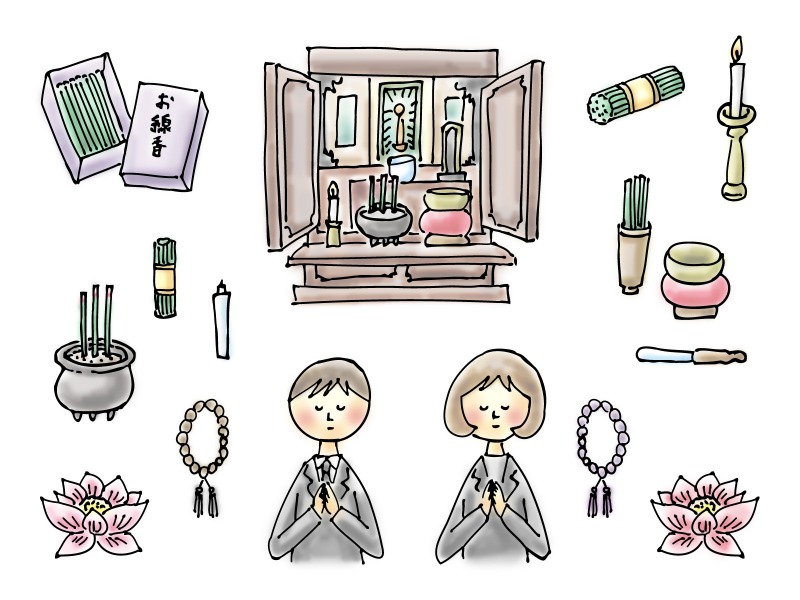

自宅に仏壇がある場合、お彼岸にはいつもより丁寧にお参りしましょう。特別な決まりはありませんが、以下のような流れが基本となります。

- 仏壇の掃除

お彼岸に入る前に、仏壇を清掃しましょう。

・ ホコリを払い、仏具を丁寧に拭く

・ 花瓶を洗い、新しいお花を活ける

・ ロウソク立てや線香立てもきれいに

仏壇を整えることは、ご先祖様を敬う姿勢の表れです。 - お供え物の準備

お彼岸には、以下のようなお供え物がよく用意されます。

・おはぎ(春)・ぼたもち(秋)

小豆には邪気を払う力があるとされ、古くから仏前のお供えとして使われています。

・季節の果物

・和菓子や故人の好物

・精進料理(動物性の食材を使わない料理)

お供えは、できるだけ新鮮なものを心を込めて準備しましょう。 - 手を合わせてお参りする

お供えを終えたら、ロウソクと線香を灯し、静かに手を合わせます。

・お経を読む(あればお経本を使って)

・心の中で近況を報告したり、感謝の気持ちを伝える

特に形式にとらわれず「ありがとう」という気持ちを大切にすることが最も尊い供養です。

お墓参りでの正しい作法

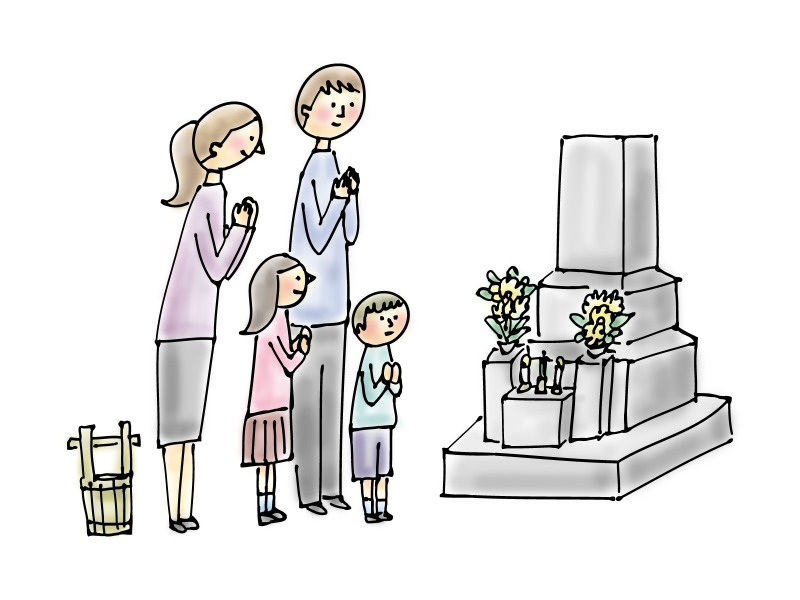

お彼岸といえば、お墓参りも欠かせません。家族そろってご先祖様の眠るお墓へ足を運ぶことで、命のつながりを実感する機会にもなります。ここでは、お墓参りの基本的な流れを紹介します。

- 墓地に入る前の準備

・お墓参りに適した服装(派手すぎず、清潔感のある格好)

・必要なものを準備

(花、線香、ロウソク、ライター、水桶、柄杓、掃除道具、タオルなど) - お墓の掃除

ご先祖様の霊を迎えるにあたって、お墓をきれいにするのは非常に重要です。

・墓石の苔や汚れを水で洗い流す

・落ち葉や雑草を取り除く

・花立や香炉も洗い、清潔に保つ - お供えをする

・季節の花を両側に活ける

・故人が好きだった飲み物や食べ物を供える(ただしカラスや虫に注意)

お供えは参拝後に持ち帰るのが基本です。仏前に置きっぱなしにするのはマナー違反になることもあります。 - 合掌・お参り

・ロウソクに火を灯し、線香を立てる

・墓前で手を合わせる

・感謝の気持ちや、日頃の報告を心の中で伝える

必要に応じて、お経を唱えるのもよいでしょう。

お彼岸にまつわる注意点やQ&A

Q. お彼岸は仏教行事なのに、神道でもお墓参りするのはなぜ?

A. お彼岸は仏教に由来する行事ですが、日本では宗派を問わず「ご先祖様を大切にする習慣」として定着しています。神道の家でも、お墓参りや供養を行う家庭が多いです。

Q. お彼岸のお参りは7日間のうち、いつ行けばいいの?

A. 一般的には中日(春分・秋分の日)に行く家庭が多いですが、都合のよい日に行って構いません。心を込めて供養することが何より大切です。

Q. 忙しくてお墓参りに行けない場合は?

A. 自宅で仏壇に手を合わせるだけでも十分です。お墓参りに行けないことを悔やむより、できる範囲でご先祖様を想う気持ちが大切です。

現代の供養のスタイル

近年では、ライフスタイルの多様化により、様々な形のお彼岸供養が見られるようになってきました。

伝統的な方法を大切にしつつも、「今できる供養のかたち」を選ぶことが、現代社会における思いやりの一つといえます。

ここでは様々な現代の供養の形をご紹介していきます。

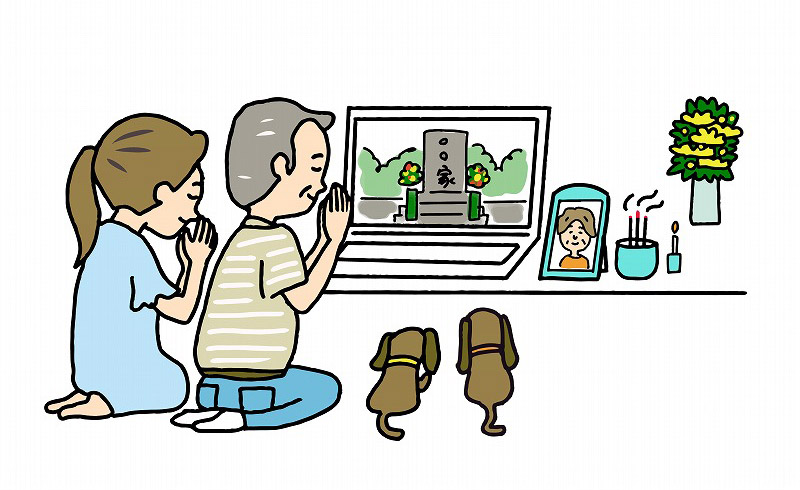

オンライン供養や法要配信

オンライン供養とは、インターネットを通じてご先祖様や故人を供養する新しい形の供養方法です。お寺や僧侶と直接会わずとも、自宅にいながらPCやスマートフォンを使ってお参りや法要に参加できるという仕組みです。

コロナ禍以降、遠方の親族と一緒にお参りができなかったり、寺院への訪問が難しい状況が続いたことをきっかけに、急速に広まりました。

直接会えなくても、手を合わせる気持ちがあれば、しっかりとご先祖様に届きます。

お墓の清掃代行サービスの利用

お墓の掃除代行サービスとは、依頼者の代わりに業者や専門スタッフがお墓を掃除・お参りしてくれるサービスです。

- 遠方に住んでいてお墓参りに行けない

- 高齢・病気で体力的に難しい

- 忙しくて時間が取れない

- お彼岸・お盆・命日など節目に綺麗にしておきたい

といった理由で利用する人が増えています。

遠方に住んでいても、お彼岸や命日に合わせてきちんと清掃してもらえるので、ご先祖様への気持ちが届けられます。

多くの業者はビフォー・アフターの写真を提供してくれるので、作業の様子をしっかり確認できます。

お墓を持たない家庭の供養

「お墓がない=供養できない」ではありません。今の暮らしに合った形で、気持ちを込めて供養する方法がいろいろあります。

小さなスペースに遺骨や遺灰、遺影、位牌、写真立てなどをコンパクトに安置する「手元供養」もその一つです。特別な作法は必要なく、気が向いたときに手を合わせるだけで十分です。

お墓があってもなくても、供養で一番大切なのは 「故人を想う心」です。形式にとらわれすぎず、今の自分にできる形で感謝を伝えましょう。

- 朝の挨拶のように、ふと写真に手を合わせる

- 誕生日にお花を飾る

- 好物を作って「一緒に食べてるね」と話しかける

それだけでも、ご先祖様や故人の魂に気持ちはきっと届いています。

まとめ

お彼岸は、ご先祖様を想い、感謝の心を形にする大切な行事です。仏壇を丁寧に整えたり、お墓参りで心を静めたりすることで、日常では忘れがちな「命のつながり」や「心の豊かさ」に触れることができます。

形式ばかりにとらわれず、気持ちを込めて手を合わせること。それが一番の供養になります。忙しい日々の中でも、お彼岸という節目を活かして、自分や家族のルーツに想いを馳せてみてはいかがでしょうか。

.jpg)