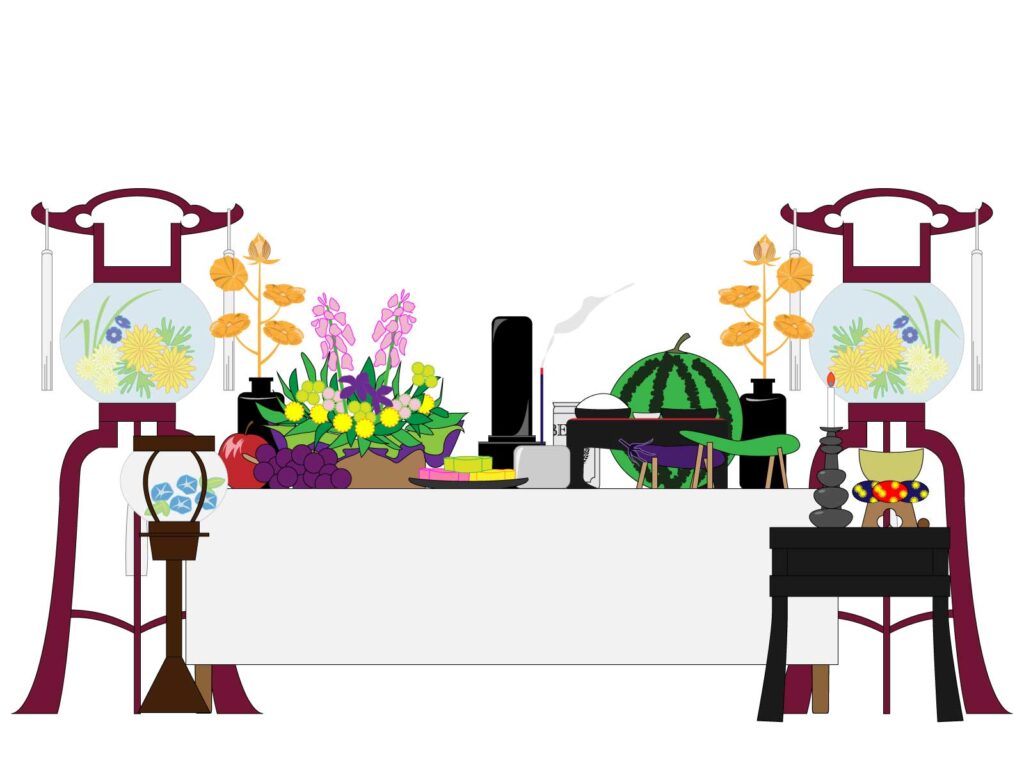

お盆(おぼん)は、日本の伝統的な行事で、先祖の霊を迎え、供養し、送り出す重要な時期です。この行事に欠かせないものの一つが「盆提灯(ぼんちょうちん)」です。盆提灯は、お盆の期間に家や墓地に灯される灯りで、先祖の霊が家に戻ってくる際の目印としての役割を持っています。この記事では、盆提灯の歴史、役割、そしてお盆の風習と深く関連するその文化的背景について詳しく解説していきます。

盆提灯の起源と歴史

盆提灯の起源は、仏教や日本の古来の宗教的な儀式にあります。お盆自体は、仏教の「盂蘭盆会(うらぼんえ)」から発展した行事であり、仏教の教えに基づいて先祖の霊を迎えるための期間です。この風習は、仏教が日本に伝来した奈良時代(8世紀)から始まったとされています。

初期のお盆では、先祖の霊を迎えるための灯りとして提灯が使われることはありませんでした。しかし、次第に提灯が先祖の霊を迎え入れるための重要なアイテムとして取り入れられました。特に江戸時代(17世紀〜19世紀)において、盆提灯の習慣は広まり、形やデザインも多様化していきました。この時期に盆提灯は、家庭の仏壇や庭先、墓地に灯され、霊を導く役目を果たすようになりました。

盆提灯は、もともと仏教の教義に基づいた宗教的な意義がありましたが、江戸時代には庶民の間で贅沢や美的価値が重視されるようになり、提灯自体が装飾的な意味合いを持つようにもなりました。この時期に作られた盆提灯は、絵柄や形が非常に美しく、色鮮やかで華やかなものが多く、その美しさを楽しむことも重要な文化となりました。

盆提灯の役割と意味

盆提灯の最も重要な役割は、先祖の霊を迎え、送るための「道しるべ」としての機能です。お盆の期間中、霊は家に戻ってきて、家族とともに過ごすとされています。この時、霊が迷わず家にたどり着けるように、盆提灯の灯りは目印となります。提灯の灯りは、霊が安心して帰ってこられるように、また、帰る際にも迷わないようにするためのものです。

また、盆提灯は「精霊灯(しょうりょうとう)」とも呼ばれ、先祖の霊が家に帰ってくる際にその霊を迎え入れるための清らかな灯りとしての意味を持ちます。灯りは、死者の魂を灯すことで、生者と死者のつながりを強調するものでもあります。このように、盆提灯は単なる装飾品ではなく、深い宗教的意味が込められた道具であることがわかります。

盆提灯の種類とデザイン

盆提灯にはさまざまな種類とデザインがありますが、主に以下の3つの形に分けることができます。

丸提灯(まるちょうちん)

丸提灯は、最も一般的で広く使われているタイプの提灯です。竹で作られた枠に和紙が貼られ、丸い形をしています。この形状は、仏教における「輪廻転生」の考え方に基づいているとも言われています。丸提灯は、装飾が施されているものからシンプルなものまで、さまざまなデザインがあります。

平提灯(ひらちょうちん)

平提灯は、四角い形状をしており、主に仏壇の近くに飾られます。丸提灯と比べると少し硬派な印象がありますが、装飾的な要素が強く、特に「絵提灯」として華やかなデザインが施されたものもあります。

吊り提灯(つりちょうちん)

.jpg)

吊り提灯は、天井や木の枝などに吊るすタイプの提灯です。一般的には、庭先や屋外の祭りでよく見られますが、お盆の時期にも使用されることがあります。吊り提灯は、家の外に霊が帰ってくるための目印としての役割を果たし、家族のもとへ導く灯りとしての重要な機能を担います。

盆提灯の灯りと日本文化

盆提灯の灯りは、日本の文化や精神性において非常に重要な位置を占めています。日本人にとって、灯りは「清らかさ」や「祈り」の象徴です。灯りが灯されることで、家や仏壇、墓地が神聖な場所となり、先祖を敬う気持ちが表現されます。

また、灯りには「亡き人の魂を癒す」意味も込められています。お盆の期間中、灯りが家の中に灯されていることで、家族は先祖と共に過ごしているという感覚を持ち、死者とのつながりを実感します。このことが、日本独自の死生観や霊的な考え方に深く結びついており、盆提灯の灯りは日本人の心の中に深い安らぎと安心感を与える役割を果たしています。

現代のお盆と盆提灯

現代のお盆では、都会生活の影響を受けて、盆提灯を使わない家庭も増えてきました。提灯の代わりに電気の灯りやキャンドルを使用する場合もありますが、それでも盆提灯には依然として深い文化的価値が残っています。また、盆提灯を飾ること自体が、先祖を敬うための重要な儀式であり、家族の絆を深めるための大切な時間であると考える人々も少なくありません。

近年では、盆提灯のデザインも現代的なものが多くなり、家庭のインテリアに合わせて選ぶことができるようになっています。さらに、盆提灯の製作技術も進化し、LEDライトを使用した提灯など、環境に配慮した選択肢も登場しています。

まとめ

盆提灯は、日本の伝統的な行事であるお盆において、先祖を迎えるための大切な道具であり、霊を導くための灯りとして深い宗教的・文化的な意味を持っています。盆提灯の歴史は、仏教の伝来とともに始まり、江戸時代に庶民の間で広まりました。提灯の灯りは、先祖の霊を迎えるための目印であり、灯りを通じて生者と死者のつながりを感じることができます。現代でも、盆提灯は多くの家庭で大切にされており、先祖を敬う気持ちを新たにする役割を果たしています。