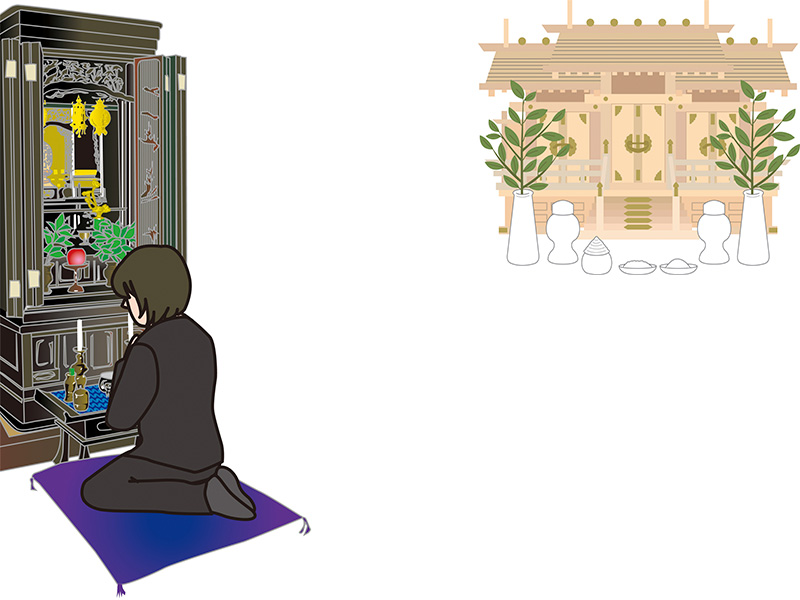

私達が神棚(かみだな)と仏壇(ぶつだん)の前でお参りする際、手を合わせますがそれぞれの細かな違いを説明できる方は少ないのではないでしょうか。どちらも日本の伝統的な家庭用の祭壇ですが、信仰の対象や役割が異なります。簡単に言うと、仏様を祀るか神様を祀るかの違いがあります。自宅に神棚や仏壇がある家庭もあると思いますが、自分たちの子供世代に引き継ぐためにもわかりやすく説明ができると良いでしょう。本記事では神棚と仏壇の意味や設置場所など詳しく解説していきます。

神棚とは

日本の神道における家庭や職場などに設置される小さな神聖な棚のことです。神道の神様を祀るための祭壇のようなもので、簡易的な神社を家の中に設けるイメージです。家庭では「商売繁盛」「家内安全」「無病息災」などを祈願するために神棚を飾るのが一般的です。

どんな神様を祀るの?

神棚には神社からいただいたお札を納めます。お札は神社でご祈祷された「神様の力」や「ご神徳」が宿るものとされます。お札は家庭での神様のようなもので、神棚に祀ることで家を守っていただくのです。お札の並べ方は正面に天照大御神、向かって右は氏神様、向かって左は崇敬神(すうけいしん)です。神棚が一社の場合は一番前に天照大御神、二枚目に氏神様、三枚目に崇敬神を重ねます。氏神様は同じ地域に住む人々が信仰する神道の神様のことです。氏神様が分からない場合は、現在の住所から近い神社の御神札をお祀りするのが一般的です。崇敬神は個人の特別な信仰等により崇敬される神社でどちらの神社の御神札でも問題ありません。商いを司る神様や実りを司る稲荷明神、旅先で訪れた遠方の神社など、自由に崇敬神として納めることができます。

仏壇とは

家庭で仏教の信仰を実践し、仏さまを祀ったりご先祖様を供養するための祭壇です。特に仏教の伝統が根付いている家ではとても大切にされています。神棚が家の中に小さな神社を設けるイメージなのに対して、仏壇は家庭内でいつでもお参りができる小さなお寺といったところです。

仏壇の前では何にお参りをするの?

仏壇で最も大切な信仰対象は宗派によって異なりますが、一般的には「ご本尊(ごほんぞん)」と呼ばれる仏さまです。主な宗派ごとのご本尊は以下の通りです。

| 浄土真宗 | 阿弥陀如来(あみだにょらい) |

| 浄土宗 | 阿弥陀如来 |

| 曹洞宗・臨済宗(禅宗) | 釈迦如来(しゃかにょらい) |

| 日蓮宗 | 題目(南無妙法蓮華経)または曼荼羅 |

| 真言宗 | 大日如来(だいにちにょらい) |

| 天台宗 | 阿弥陀如来または釈迦如来、時に大日如来 |

信仰心が深い家庭はご本尊様を最も大切なものと考えますが、現代では、亡くなった親族の供養という意味合いが強まってきています。子供にはおじいちゃん、おばあちゃんに手を合わせる場所と伝えるとお参りの習慣がつくかもしれません。

神棚と仏壇は同じ部屋においても大丈夫?

結論からいうと神棚と仏壇は同じ部屋においても問題ありません。まずは神様と仏様を敬うため、それぞれの聖域を設けるのが基本です。そして適切な配置やルールがあるのでそれを守って設置しましょう。両方を置くときのポイントについて説明していきます。

同じ部屋に置く場合でも、向かい合わせにしない

神棚は高いところに、お仏壇は供養の際に人の目線がご本尊より高くならないような場所に設置します。また向かい合わせたり上下に設置することはNGです。向かい合わせに設置すると私達がどちらかにお参りする際に、もう一方にお尻を向けてしまうため大変失礼にあたります。また上下に設置することは神様が仏様を踏むことになってしまいます。もし同じ壁面に設置したい場合は完全に上下にならないようそれぞれの中心をずらして神棚を上、仏壇を下に設置します。

神棚と仏壇、それぞれに適した向き

仏壇は宗派にもよりますが、特にこだわりがないのであれば「南向き」か「東向き」に設置します。神棚も基本的には仏壇と同じく「南向き」か「東向き」が好ましいですが、仏壇ほど北向き西向きがNGとはされていないので、仏壇を置く場所を最初に決めてから神棚を設置すると設置面が決めやすいでしょう。

まとめ

神棚と仏壇はそれぞれ信仰の対象や目的が違うことが分かりました。自分が理解できてもそれを子供に伝えることは難しいものです。まずは神棚は神様に、仏壇は仏様やご先祖様にお参りをする場所だと教えてみましょう。家庭でのお参りもそうですが、神社やお寺に出向いたときに意味が分かると「もっと知りたい!」と子供の好奇心が芽生える瞬間に立ち会えるかもしれません。「なぜこうするのか」「どんな意味があるのか」が見えてくると、不思議とその世界に興味が湧いてくるものです。是非、仏事と神事の魅力を伝えてみてください。