神鏡(しんきょう)とは神棚に飾る鏡のことをいいます。神道においては非常に重要な神具のひとつであり神は森羅万象あらゆるものに宿るという思想の元、神霊のご神体として神社の本殿に祀られている鏡もあります。「ご神体って何?」と思われた方もいるでしょう。また、自宅で神棚を設置している家庭もあると思います。本記事では神社で目にする神鏡のもつ意味と共に、私たちの家庭においてある神棚にも神鏡は必須なのか、家庭での神鏡の扱い方も解説していきます。

神鏡の持つ意味とは

神鏡は一般的に太陽を表しているとされています。これは、鏡で日の光を反射した際、それを正面から見ると太陽のように輝いて見える為です。鏡は闇を祓い、世界に光をもたらす存在とされています。他にもさまざまな意味があります。

神が宿る器としての役割

曲玉(まがたま)、剣(つるぎ)と共に「三種の神器」と呼ばれる鏡も神鏡の一つで、鏡は神の魂「御魂(みたま)」を宿すものとされています。天岩戸神話で洞窟に隠れた天照大御神を外に連れ出す時に用いた「八咫鏡(やたのかがみ)」は天照大御神の依代(よりしろ)とされています。依代とは”肉体”を持っていらっしゃらない神様が、この世に降臨・宿るための対象となる場所のことです。依代を通じて現れ、人間と繋がると考えられています。そしてご神体として神社の本殿に祀られます。

| 依代 | ご神体 | |

| 意味 | 神霊が一時的に宿る対象物 | 神が常に宿っている あるいは象徴的に宿るもの |

| 目的 | 神をこの世に招くための 「依りつく(よりつく)場所」 | 神社において信仰の中心となる 神そのものを象徴 |

| 例 | 榊、鏡、岩、剣、人(巫女)など | 鏡、剣、勾玉(=種の神器) 山、石(磐座)、木など |

| 特徴 | 神が来訪するときに「依る」もの | 神社の本殿などに納められている |

真実を映す存在

神鏡は単なる姿見ではなく、心・行い・魂を映す鏡とされます。天照大神が天岩戸から出るとき神鏡に映った自分の姿を見て「これは何者?」と驚き、心を動かされたといわれています。鏡に映ったのは、自分自身の神聖なる本質とも解釈できます。

魂の浄化と省みの道具

神の目を映すと同時に神の前の自分の姿を写す鏡でありますが、自分の心を映し出すとも言います。神前で手を合わせるとき、自分の心も鏡に映っていると思うと、嘘偽りが通じないため自然と心が引き締まります。神社の拝殿に鏡があるのは、自分自身と向き合うためでもあるのです。

神社と家庭における神鏡の意味の違い

前述したように神鏡は神道において神聖な鏡として使われるもので神の依代や象徴とされますが、その意味や役割は「神社」と「家庭」では少し異なります。以下にその違いをわかりやすく整理します。

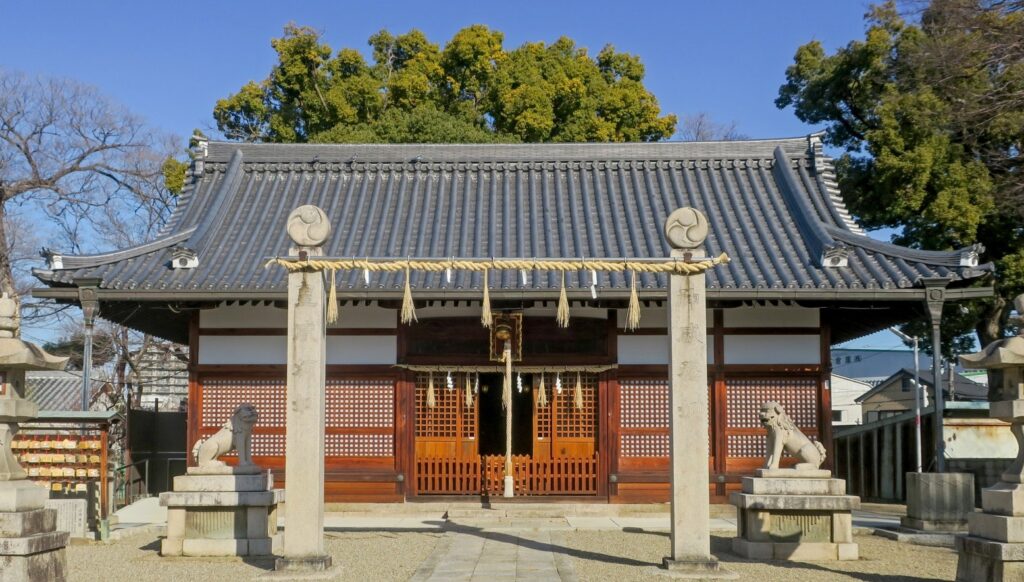

神社における神鏡の意味

神社では、神鏡はしばしば神そのものの象徴とされ本殿の奥(神座)に安置されます。私達がご神体を見ることはできず、神社の宮司でさえ見ることはできないそうです。多くの場合は布で包み箱に入れ、また包み、また箱に入れたりしており、開くことはありません。そのため神社の拝殿の祭壇にある神鏡はご神体としての神鏡ではないといえます。

家庭における神鏡の意味

家庭では「商売繁盛」「家内安全」「無病息災」などを祈願するために神棚を飾るのが一般的です。そして家庭における神鏡の役割は、神社のようにご神体としてではなく自分自身を見つめる物・魔除けとしての神具です。神様を迎える準備が整っていることを示す意味もあります。家庭ではお札があれば十分で神鏡はあくまで飾りとして設置することが多いため、あってもなくてもどちらでも構わないとされています。

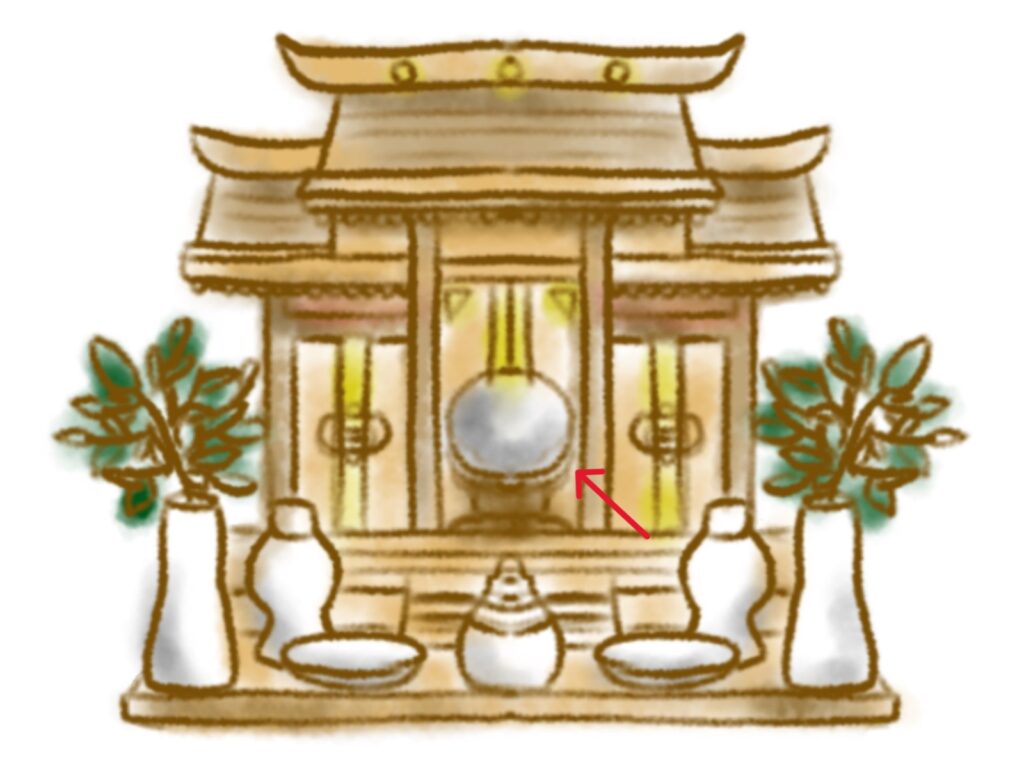

神鏡の置き方

神棚の中央、特に御神札の前に置くのが一般的です。神鏡の鏡面を外側(参拝する人の方)に向けるようにします。鏡の中心がお札の下部〜中ほどと揃うような高さが理想です。神鏡には様々なサイズがあるので自宅の神棚や御札とのバランスをみて選ぶようにしましょう。ちなみに2寸、3寸と表記してあるのは鏡の直径のサイズです。2寸は約6㎝、3寸は約9cmとなります。

神鏡は専用の鏡台(鏡立て)とセットで販売されていることが多いです。鏡を乗せて設置しましょう。また鏡が曇っていたりいたり埃をかぶっている状態は神様に対して失礼にあたるので、月に一度は鏡も中性洗剤で優しく洗った後、ガーゼでふき取りをしましょう。

まとめ

三種の神器である八咫鏡に代表されるように、神鏡には神霊が宿るとされる場所(=依代)であり日本の神道において非常に重要な神具です。また、神社と家庭における役割の違いや同じ神社に祀られている神鏡でも神様が宿っているご神体とそうでないものもあることがわかりました。難しい言葉がたくさん出てきましたが、神社に出向いたときには神鏡は自分の心を映す鏡だと考えて「自らの心のあり方」と問う機会としてみてはいかがでしょうか。