仏壇はご先祖様の霊を祀る場であり、家族が日々手を合わせることで亡くなった家族との対話が生まれます。朝夕の合掌やお供え物をする習慣は、故人を偲ぶとともに家族全員が一つの価値観を共有する機会となり、家族のつながりを再確認する役割も担ってきました。昨今は宗教離れにより、自宅に仏壇がない家庭も増えています。仏壇を自宅に置くこと自体、若い世代には「古い」とみなされがちな習慣ですが、実は単なる祈りの場にはとどまらないのです。仏壇の大切な役割について考えていきましょう。

仏壇の意味について考える

意味はよく知らないけれど、仏壇の前に座ったらとりあえず手を合わせるという人も少なくないでしょう。そもそも仏壇を家庭に置く意味とな何なのでしょうか。日本では亡くなった先祖を供養し、日々の礼拝を行うために仏壇を設置することが一般的です。そのほかにも仏壇の役割はあります。

家族の集い

日常の供養だけでなくお盆やお彼岸の法要、年忌法要など様々な場面で仏壇の前に家族が集います。仏壇の前に集まることで、家族は共通の時間を持つことができます。家族の歴史や価値観を共有すること場ともなり得ます。

仏教信仰の場

仏像や掛け軸(ご本尊)を安置し、日々のお勤め(読経や礼拝)を行います。時に悩みや願いごとを仏様に相談するなど精神的な支えとなり、心の拠り所としている人もいます。もちろん、現代では無宗教の人も多く、宗教を持たずとも倫理的に生きることは可能です。しかし、宗教が果たしてきた役割や、人々の心の支えとしての価値は、今も変わらず大きいと言えます。

仏壇を継承するために

仏壇継承に対する意識は世代によって異なり、伝統と現代のライフスタイルの間で変化が生じています。宗教観の変化により仏壇継承に対する考えが希薄になっていることもありますが、マンション住まいで仏壇を設置できる場所を確保することが難しいといった物理的なスペースの問題もあります。

宗教離れの阻止

昨今の若者の宗教離れにはさまざまな要因が絡み合っています。これを阻止するには現代社会の価値観やライフスタイルに適応しながら、宗教の意義や魅力を再発見してもらうことが重要です。そのためには宗教離れの背景についても知っておく必要があります。

家族構造の変化

核家族化、単身世帯の増加により、宗教行事の継承が難しい家庭が増えています。また昔は地域コミュニティと宗教が密接に結びついていましたが、都市化によりそのつながりが希薄になっている傾向があります。

宗教団体への不信感

過去にテロ行為や犯罪に関与した宗教団体が存在し、その影響で宗教団体全般に対する不信感が広がりました。最近でもカルト的な活動や金銭的な搾取、教団の不祥事が社会問題化しており、宗教そのものに対してネガティブなイメージを持つ人が増えています。

情報社会の発展

かつては宗教が精神的な支えの中心でしたが、現代では自己啓発、ヨガ、瞑想、哲学、心理学など、宗教に代わるものが増えています。インターネットやSNSの普及により、精神的な充足が得られるコンテンツが多様化したことにより宗教に固執する人が少なくなりました。

ライフスタイルに合った仏壇を選ぶ

住宅事情により仏壇を継承することが困難な家庭も増えています。また、サイズが大きな仏壇や高価な素材の仏壇は管理方法も特殊で維持していくこと自体が難しいこともあります。モダン仏壇や手元供養など、各家庭に合った仏壇の形を見つけることは次世代が継承を受け入れやすくなるポイントともいえます。

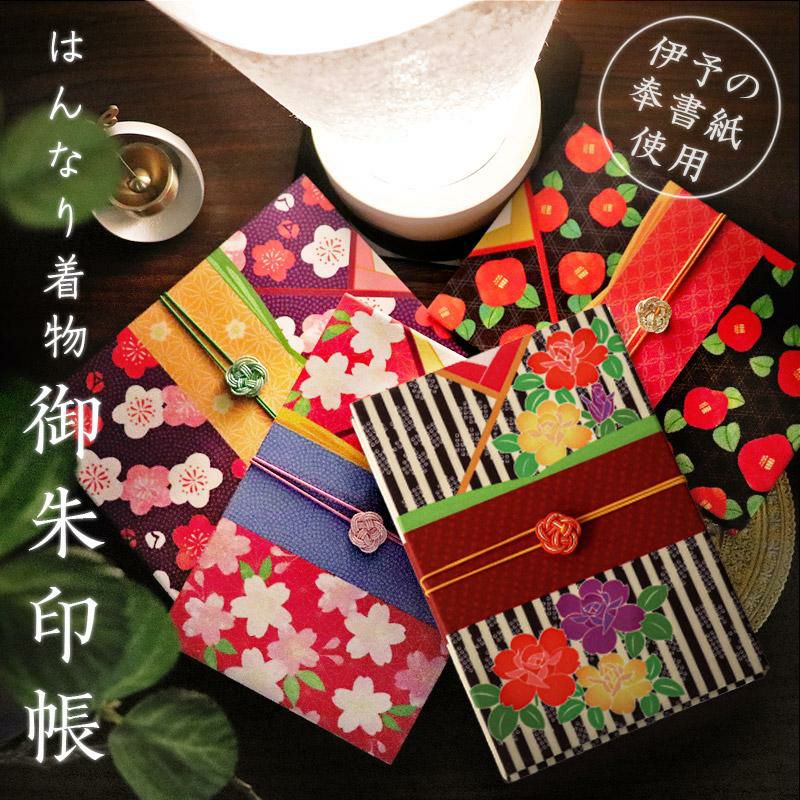

「信仰」よりも「文化」として捉える

宗教離れが進んでいる一方で、少し前までは年配の方の間で密かな人気だった御朱印集めなどの活動にハマる人が増えています。テレビでも寺院仏閣マニアの特集が組まれるなど、日常的に信仰を実践しなくても趣味として仏教文化に興味を持つ人は増加しています。若い世代の宗教観は、古臭いとされている従来の習慣から離れ、自分なりの形で宗教を受け入れる「新しい価値観の模索」という方向に進んでいるようです。

まとめ

ご先祖様や故人への感謝を形にし、家族の絆を次世代に伝えていくための手段として、仏壇は重要な役割を果たしています。また世代を超えた会話のきっかけにもなるなど、家族のつながりを深める大切な場所でもあります。しかし、現代では生活スタイルや価値観の変化によって、その役割や在り方が見直されつつあります。世代による考えの違いはあれど「宗教離れ=故人を大切にしなくなった」というわけではなく、時代とともに仏壇や供養の形が変わっても、「家族の集いの場」としての役割を今後も受け継いでいくために家族で仏壇に向き合う時間をつくってみてはいかがでしょうか。